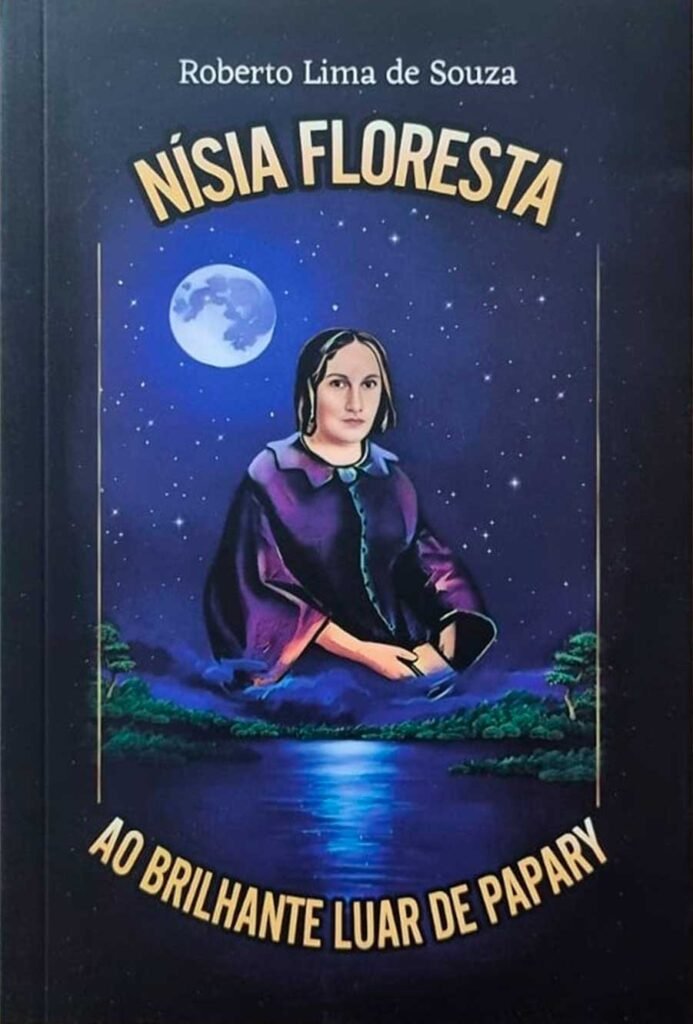

No último dia de outubro, numa noite luminosa, adentrei a sede da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, aquela casa imponente da Rua Mipibu, erguida desde os tempos de glória do velho moderno de Petrópolis. O saguão estava tomado: um público elegante folheava, com curiosidade e encantamento, o livro recém-lançado do acadêmico Roberto Lima de Souza, “Nísia Floresta ao brilhante luar de Papary”.Mas algo naquela noite destoava — não o autor, nem a plateia — e sim o texto.

As páginas, em vez de prosa, dançavam em décimas. Era cordel, esse velho viajante da alma do povo que, há tempo, resiste a ser tratado como menor, exótico ou apenas curioso.

O cordel, gênero nascido entre o riso e a denúncia, entre a fé e a luta, sempre pagou caro por sua origem. Por ter brotado do chão da feira e não dos salões, foi condenado à pecha de “produto popular” e, portanto, “menor”. Como se popular fosse sinônimo de pobre em qualidade.

Assim, a poesia brasileira se dividiu: de um lado, a erudita, coroada e laureada; do outro, a popular, que sobreviveu nas mãos calejadas dos poetas do povo, vendida em folhetos nas feiras, recitada nas praças, guardada na memória de quem pouco teve acesso ao livro impresso.

Foi nesse mar revolto de preconceitos que o cordel navegou, enfrentando as ondas do esquecimento e da exclusão. Ainda hoje, segue fora da maioria dos currículos universitários, como se a academia tivesse medo de sujar os pés na poeira da feira. E, no entanto, lá em 1979, estudantes de Letras reunidos em Salvador ousaram propor o contrário: que o cordel fosse incluído nas grades dos cursos, reconhecido como expressão legítima da literatura brasileira.

Apesar das pedras, o cordel sempre encontrou frestas por onde passar. Infiltrou-se nos castelos do saber, varreu preconceitos e, em momentos raros e preciosos, roubou a cena.

Um desses instantes foi eternizado pela pena de Carlos Drummond de Andrade, que em 1976 escreveu a crônica “Leandro, o Poeta”, publicada no Jornal do Brasil.

Drummond — que jamais aceitou fazer parte da Academia Brasileira de Letras — desmontou o mito do “Príncipe dos Poetas”, concedido a Olavo Bilac, e afirmou com coragem:

“A ser concedido o título, só podia caber a Leandro Gomes de Barros, nome desconhecido no Rio de Janeiro, mas vastamente popular no Norte do país. (…) Não foi príncipe dos poetas do asfalto, mas foi, no julgamento do povo, rei da poesia do sertão e do Brasil em estado puro.”

Essas palavras ecoam como manifesto.

Drummond, o poeta da pedra no caminho, viu no cordel o ouro da palavra que brota do chão. Reconheceu em Leandro Gomes de Barros não o exotismo, mas a essência do Brasil — a força da poética cordeliana e a coragem de transformar a vida dura em canto e crítica.

Mas a história não parou aí.

Em 1983 e 1986, os poetas do cordel travaram uma nova batalha simbólica: lançaram como “anticandidato” à Academia Brasileira de Letras o cordelista Raimundo Santa Helena, denunciando o descaso da ABL com o gênero.

O gesto ousado deu origem, no Rio de Janeiro, à Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC)— fundada por poetas que se reuniam na Feira de São Cristóvão e decidiram criar seu próprio templo de imortalidade.

A criação da ABLC foi um verdadeiro ato de resistência cultural.

Se a Academia Brasileira de Letras fechava suas portas ao cordel, os poetas abriram as suas — e ergueram uma nova casa, firmada nas estacas do povo e na força da palavra rimada, sediada na lendária Casa Cultural de São Saruê.

Ainda hoje, instalada no bairro de Santa Teresa, a ABLC segue navegando por mares tortuosos, buscando, mesmo em meio à tempestade, guiar-se por sua bússola em direção a um porto seguro, onde possa fincar, de vez, sua bandeira.

Ainda em processo de consolidação, a Academia é símbolo vivo da luta por uma literatura que nunca precisou de aval para existir — porque nasceu livre, da voz e do coração do povo.

No Rio Grande do Norte, o cordel também encontrou quem o acolhesse. Luís da Câmara Cascudo, membro da ANRL, foi um dos intelectuais que mais se debruçaram sobre o tema, em obras como Os Cinco Livros do Povo, Vaqueiros e Cantadores, Literatura Oral no Brasil e Flor de Romances Trágicos.

Outro foi Veríssimo de Melo, que em 1986 lançou “Tancredo Neves na Literatura de Cordel”, analisando inúmeros folhetos que narravam a vida, a eleição e a morte do presidente Tancredo. O livro foi celebrado até em Lisboa e apresentado com honra nas sessões da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, sob o olhar atento de Diógenes da Cunha Lima.

Esses episódios mostram que o cordel sempre ressurge, como água que insiste em brotar nas fendas da terra seca.

Por isso, ao ver o livro de Roberto Lima de Souza, acadêmico e poeta, lançado naquele salão cheio de luz e de gente elegante, senti algo maior que orgulho: senti um recomeço. Ali, diante de olhares curiosos e talvez ainda desconfiados, o cordel rompia mais uma muralha. Era o cordel, outra vez, abrindo caminho — com capa nova, mas com o mesmo espírito de sempre: afirmar que o cordel é literatura brasileira, e não um apêndice folclórico dela.

Até quando, afinal, o cordelista será apenas uma “anticandidatura” a ocupar uma cadeira no templo do saber?

Até quando será visto como o “poeta engraçado” que adorna eventos, mas não merece estar nos compêndios literários?

O cordel é verbo vivo, é chão e estrela.

É a voz que o povo faz poema.

É Brasil em estado puro — como disse Drummond.

E aos que ainda hesitam, digo:

não tenham medo de navegar por esses mares rimados.

A barca do cordel não naufraga.

Desembarquem, sem medo, nas estações dos cordéis.

O trem do cordel não se descarrilha — seus trilhos são feitos de verso e resistência.

Segue firme, soprada pelos ventos da feira, guiada pelas mãos dos mestres e pelas vozes que insistem em rimar a vida — mesmo quando o mundo tenta silenciá-las.

Fui convidado a comparecer pelo autor, como presidente da Academia Norte-rio-grandense de Literatura de Cordel, e imaginei que poderíamos ter voz. As ideias que embaralhei e que agora se transformam neste texto já estavam na ponta da língua — mas, como tantas vezes, ficamos no quartel de Abrantes…

O cordel, ô… esse trem poético, segue partindo — sem medo, sem freio e sem estação final.

Referências

ACADEMIA BRASILEIRA DE LITERATURA DE CORDEL (ABLC). Histórico e fundação. Rio de Janeiro: ABLC, [s.d.].

ANDRADE, Carlos Drummond de. Leandro, o poeta. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 9 set. 1976.

CASCUDO, Luís da Câmara. Literatura oral no Brasil; Vaqueiros e cantadores; Flor de romances trágicos. [S.l.: s.n.], [s.d.].

MELO, Veríssimo de. Tancredo Neves na literatura de cordel. Natal: Fundação José Augusto; Editora Itatiaia, 1986.

PEREGRINO, Umberto. Literatura de cordel em discussão. Rio de Janeiro: Editora Presença; Fundação José Augusto, 1984.

POETA, Nando. As instituições UFRN, FJA e outras no passo do Cordel Potiguar. FOQUE – Imprensa Livre pra Valer, Natal, 27 fev. 2023. Disponível em: https://foque.com.br/author/nando/page/3/. Acesso em: 3 nov. 2025.